SNSなどで・・・

気密と断熱について、いい加減なことばかり言っている人が多数見受けられるので、ここで正しい知識を書きます。

- 断熱とは

- 熱が移動するのを妨げる(防ぐ)ためにするものです。

熱々のフライパンに断熱材(グラスウール)を載せて断熱材に触れられる可能性大。

- 遮熱とは

- 太陽からの熱(赤外線)を反射することを目的とするものです。

熱々のフライパンに遮熱シートを載せてシートに触れたら火傷する可能性大。

遮熱塗料をフライパンに塗布したら触れられるか?と言ったらそれは無理な可能性大

まずこれらが、断熱と遮熱の大きな違いです。

外気と建物の中の温度差が大きくなるのが「断熱」の力です。 - 気密とは

- 「換気」の為に空気を設計通りに動かすことを目的とするものです。

つまり、「断熱」とは目的が大きく違います。 - 断熱性能とは

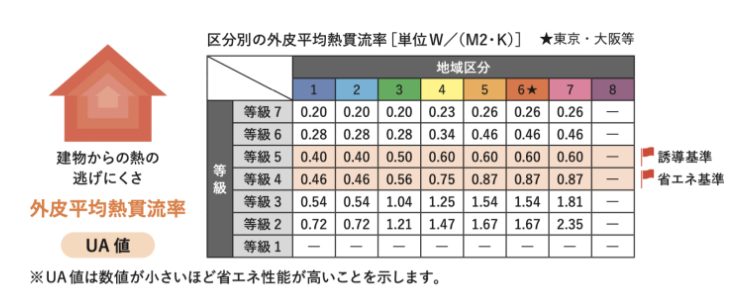

- 断熱性能を示す数値としては、現状ではUA値(外皮平均熱貫流率)によって、地域区分別に、断熱等級というもので評価されます。

栃木県宇都宮市は地域区分は5です。

UA値が0.27の場合は断熱等級6となります。

UA値が0.45の場合も断熱等級6となります。

なので、UA値0.3前後の人たちが悔しいからか、断熱等級6.5なんてものを勝手に作っています。

以前はQ値(熱損失係数)が断熱性能を示す数値でしたが、2013年の省エネ基準改定によりQ値からUA値が評価する値に代わりました。

Q値は換気による熱損失を含むのですが、UA値は換気による熱損失を含みません。

- 気密性能とは

- 住宅の気密性能は、住宅全体の隙間がどれくらいかをC値(相当隙間面積)という数値で表されます。

これは、建物の床面積1㎡あたりの隙間の面積(c㎡)を示す指標です。

C値 = 住宅全体の隙間面積(cm²) ÷ 延べ床面積(m²)

で示されますが、現在の基準からは撤廃されたために、いくつ以下じゃないとNGということはありません。

C値1.0というのは1㎠/m²となります。床面積1m²につき1㎠の隙間があるという事です。

よく、ハガキで例えられることが多いです。 ハガキというのは10cm×14.8cmです。

ハガキというのは10cm×14.8cmです。

面積にすると148㎠になりますね。

家の床面積が148㎡(44.8坪)でC値1.0なら、その家は隙間を合計すると、

ハガキ1枚分の隙間があるという事です。

C値が0.5なら、半分となりますのでハガキ半分の隙間という事になります。

しつこいようですが、このC値は『家全体』の隙間であるという事です。

- 高断熱とは

- 断熱性能が7や7に近い等級6ということであれば、それは付加断熱もしているでしょうからまあ高断熱と言えると思います。

ただし、重要なのはUA値での評価ではなく、Q値での評価によって導き出されたものが、本物の性能値に直結します。

付加断熱をしないで等級6なのか、付加断熱をして等級6なのかでは、実際の断熱材の実在事実が全く違います。

それは「自然温度差」という視点を持つと良いです。 - 自然温度差とは

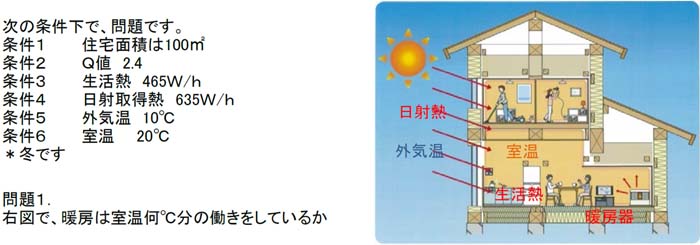

- 自然温度差Δtn=(日射取得熱+室内発生熱)÷総熱損失係数

で求めます。

この解答手順

まずはQ値から総熱損失係数を計算します。

①総熱損失係数(qa)=熱損失係数Q値(2.4)÷相当延べ床面積(100㎡)=240[W/℃]

次に、それぞれの発生熱・取得熱を温度に変換します。

②日射取得熱635w/h÷240=2.65℃

③生活熱465w/h÷240=1.94℃

この2つの合計4.59℃が自然温度差Δtnとなります。

ここで条件を整理します。

・日射取得熱の2.65℃

・生活熱の1.94℃

・外気温の10℃

の熱を合計します。

2.65+1.94+10=14.59℃

室温を20℃にする為に14.59℃の熱があるわけですから、

室温を20℃にする為に残りの5.41℃必要になるのが、答えの暖房は何℃分の働きをするか?

という考えになります。

ちなみに、Q値が1.0であれば・・・

総熱損失係数(qa)=熱損失係数Q値(1.0)÷相当延べ床面積(100㎡)=100[W/℃]

②日射取得熱635w/h÷100=6.35℃

③生活熱465w/h÷100=4.65℃

この2つの合計11℃が自然温度差Δtnとなります。

つまり、外気温が10℃あって室温20℃にするためには自然温度差が11℃あるわけですから、

暖房は働かなくてよい状態・・・つまり、無暖房状態という事になるわけです。

このような計算にはUA値は全く登場しませんので、重要なのは、基準で決められた数値を目指すのではなく、このような自然温度差を理解することは、

省エネ住宅を設計しているという考えの一つになるのです。

- 高気密とは

- よく、C値1.0以下が高気密と言われたりします。

ラファエル設計は大体C値0.1~0.3です。

0.5前後であれば高気密なのかもしれませんが、特に特別なことはしなくても、初めてラファエル設計の工事を受け持つ大工さんでも0.1~0.3の範囲で施工できています。

気密が何故に換気と絡んでくるのかというと・・・ 例えば南から北に抜ける通風だったり換気経路だったりするときに、予定にない隙間があいていると、特に機械で換気する時などは、その隙間から邪魔な空気が入ってきてしまうわけです。

例えば南から北に抜ける通風だったり換気経路だったりするときに、予定にない隙間があいていると、特に機械で換気する時などは、その隙間から邪魔な空気が入ってきてしまうわけです。

何が問題なのか?

設計者は南の窓や南の給気口から新鮮空気を入れようと「設計」したわけです。

しかし、東や西から「隙間」から空気が入ってきては、それは「設計してない」給気となります。

つまり、設計した通りに空気が動かないんだから、換気がうまくいかないという理由の一つになります。

気密性能は下記のようなイメージです。

低気密=不要な隙間が多い

高気密=不要な隙間が少ない

■2003年以前の家には換気の決まりがない

2003年に建築基準法が改正され、シックハウス症候群対策のために24時間換気が義務付けられました。わが家は1991年に建てられた家なので24時間換気はありません。

給気口がないような古い家では、レンジフードやお風呂の換気扇を付けると、トイレの窓が給気口の代りになってしまうこともあるのです。

トイレの匂いが他の部屋に逆流するということです。 - 空気齢と余命

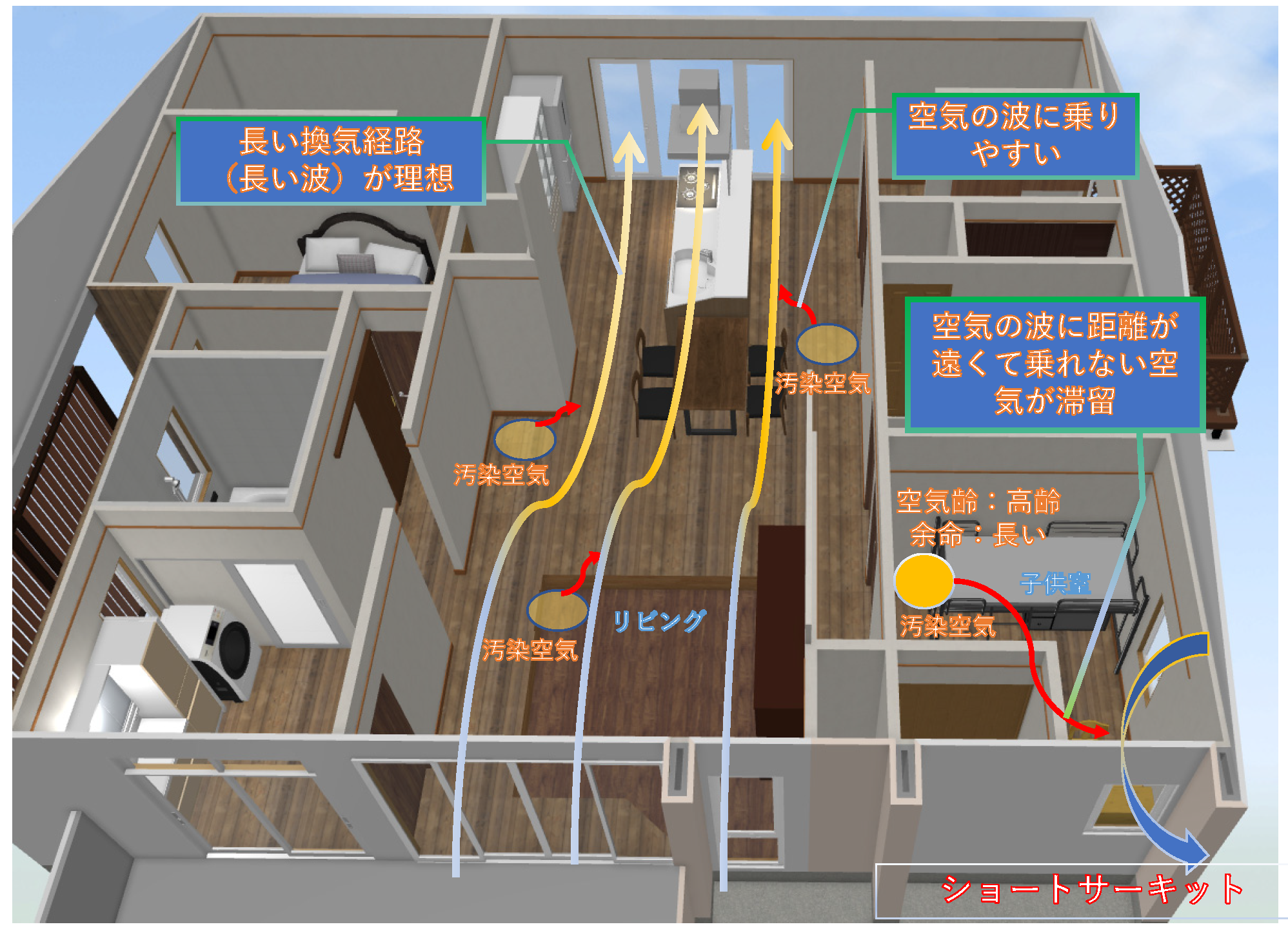

- 換気のポイントは、空気経路を長くすること。

空気には「空気齢」というものがあります。給気口から室内に入った瞬間から、排出されるまでを「空気寿命」といいます。

空気が歳を取ると、空気内の病原菌や異臭やカビ、二酸化炭素濃度などが増加し、人体にさまざまな悪影響を及ぼします。

この空気の状態を「不治の病」と呼んでいます。

「不治の病」は、空気の年齢(鮮度)に関係なくどこかのタイミングで発症します(空気の鮮度は数秒ごとに変化します)。完治はしません。

「不治の病」を発症してから屋外へ排気されるまでを「余命」といいます。

「余命」が長いほど、汚染された空気が排出されていないことを意味します。

換気で考えると、家の空気が「不治の病」にかかる前に排気する「短命空気(空気寿命が短い)」が理想です。

ポイントは給気口から排気口までの換気経路を長くすること。

換気経路=波

波に乗ろうとするサーフィンなどを想像するとイメージしやすいかもしれません。

換気経路が短い(給気と排気が近すぎる)と、換気経路から遠い部分の空気は、波に乗れない状態(ショートサーキット)になります。

波とは遠いところに滞留していて、いつまで経っても波に乗れないサーファーのような感じです。

「不治の病」にかかった空気のたまり場を家の中につくらないように心がけたい。それには気密が良くないといけないのです。 - 高気密・高断熱

- 車や新幹線は「高気密」です。

しかし真夏の車なんかは、窓に遮熱のガードを置いても社内はサウナ状態です。

それは、高気密であるけど、断熱性が無いからです。

外部循環にすると、しっかり換気できるのは高気密だからです。

窓を少し2つあければ空気の入口と出口が生まれますよね。

しつこいようですが、「気密」は暖かさや寒さを解消するために目的とするものではありません。