アカメカブトトカゲの飼育環境

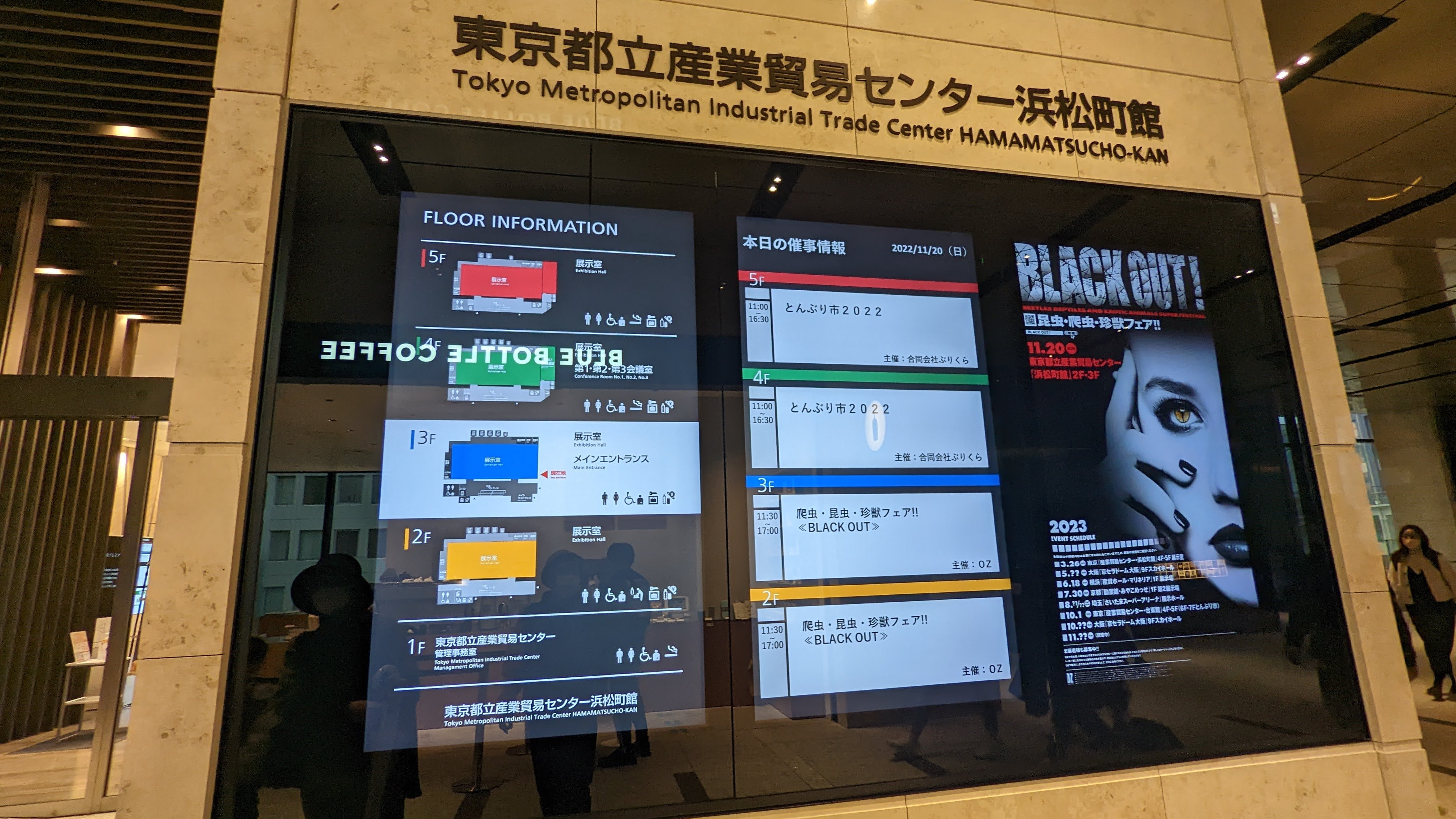

2022年11月20日に、浜松町で行われた「BLACK OUT」

爬虫類とかのイベントです。

タランチュラとかムカデとかも出店されています。

結構な賑わいでした

そこでお迎えしたアカメカブトトカゲ

お腹を擦りむいていました

それから当初、一般的な特大サイズの昆虫飼うケースで飼っていましたが、

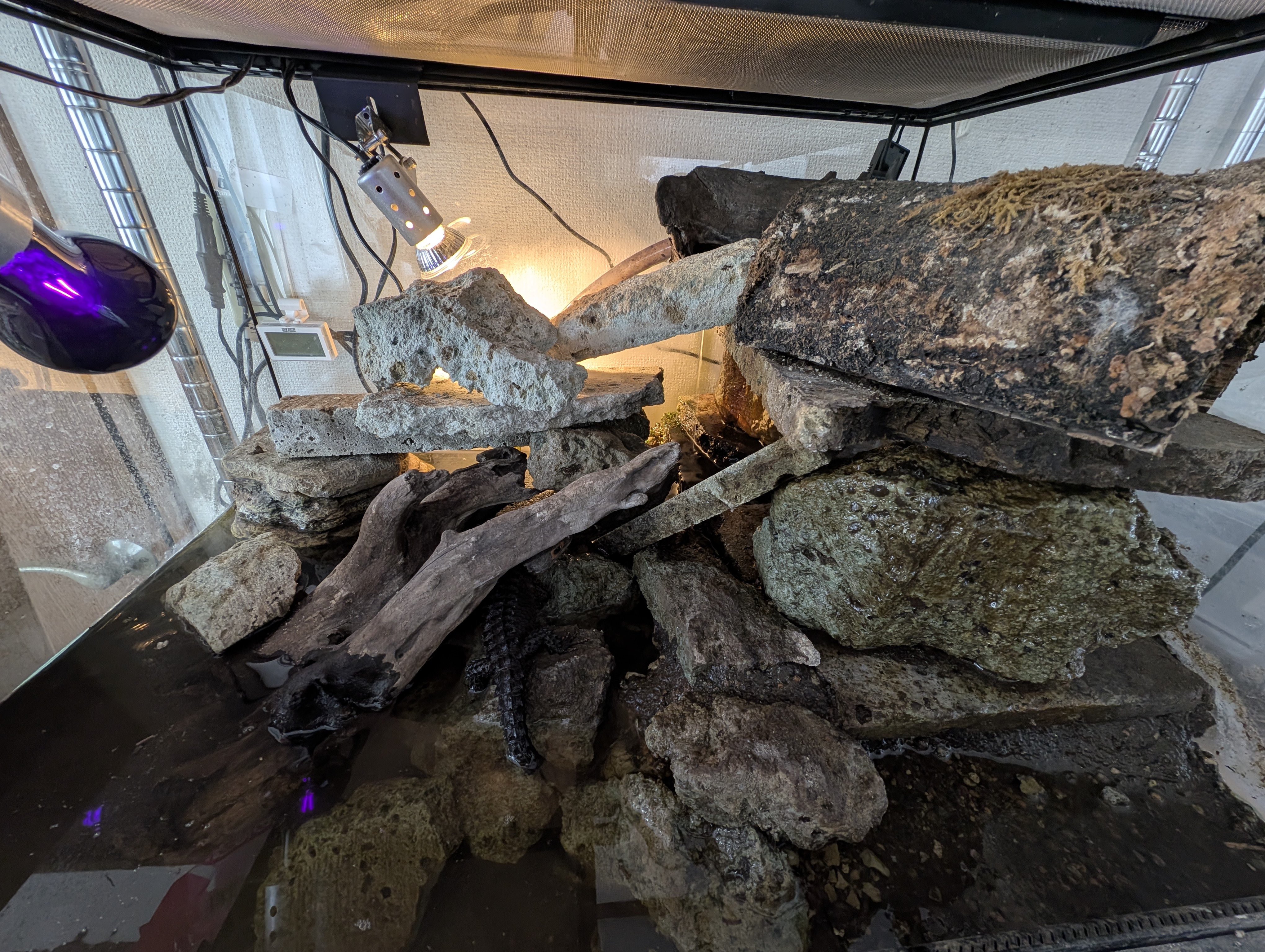

いわゆる乾燥地帯・バスキングスポットという部分で大谷石を使用していたのですが、その下にもぐろうとして、トゲトゲが傷ついたりしてきました。

そして、黒いビーズ上の床材を使用していたのですが、なんか飲み込んでしまったのか、片目があまり開かなくなってしまったのもあり、更には脱皮が全然できないので、この飼育環境じゃだめだと思い始めました。

なので、迎え入れてから半年たって、少しこだわって飼育環境を見直してみました。

上の写真はとりあえず作ったばかりのものでした。

爬虫類扱う動物病院に連れて行って、目薬出されました。

まあ、とりあえず、飼育環境でのこだわりは、メンテナンスを一切しないこと。

糞もそのまま、水換えはしない(追加はする)というもの。

で、今の環境が↓。

バスキングスポットに、基本一度もいません(笑)

20Wのものですが、サーモカメラで測ると、結構直射日光で暑い感じ。

暖トツを上にもつけていますが、夜はそこの下らへんで寝ている。

日中は結構色んな所にいる。

水の中にはたまに入っている感じですが、大体、水中ポンプでくみ上げた水が上部に行って、水が滴りまくるのですが、そこに結構いることが多い。

日中は、流木の上も結構お気に入りの様子。

餌を欲しい時は結構扉まで来る。

餌もカップからあげている。

もぐもぐゴックンした後・・・

おかわり欲しい時は、逃げることなくその場で大体この表情(笑)↓

↓多分、身体のみ水に入っていたと思われる

暖トツの下で寝ていることも

こんな表情を見せてくれることも(笑)

夜、よく寝ている所

とりあえず、水は、飼育ゲージの中に地層を作っているので、汚れた水は地層によってろ過されて、透明な水になる。

水は、この就寝する石の一部に落とす様にしているんだけど、この石の裏側を水が流れる様子などを観察して、雨の流れなどを研究したり、水切りを設けた場合の水のキレ方なども実験したりしている。

ようは、アカメカブトトカゲの飼育ゲージから、住宅設計や外構の考えを学んでいるのです。

アカメカブトトカゲって、臆病とか言われていて、隠れていることが多いというけれど・・・

うちの子はだいたい、見える所にいます(笑)

この飼育環境にしてから、穴を掘るとかもないです。

水の中には、川の海老とかいます。

メダカもいましたが、食べたのか、今はいません。

オタマジャクシを友人が持ってきたので、入れて置いたら、普通に蛙になったのでタランチュラの餌にしたり、アカメカブトトカゲも蛙食べました。

あ、ちなみに、この飼育環境にしてから、水の中で脱皮してキレイに脱いでました。

12月から4カ月くらい餌食べなくなって心配でしたが、最近はまた食欲旺盛で毎日食べています。

何か、トカゲなんて初めて飼育しましたが・・・

自分で考えながら飼育してくと、一般的に言われている話とか、そんなことないよ!ってのが多いことがわかります。