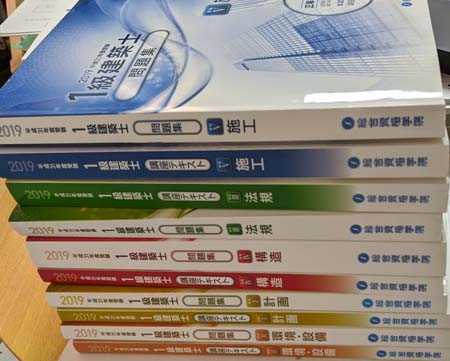

一級建築士学科試験時の勉強資料をまとめた

ちょっと気分転換に設計室の本棚などの大半を占めるモノたちを取り出してみました。

いわゆる「紙類」となるのですが、下記がそれたちです。

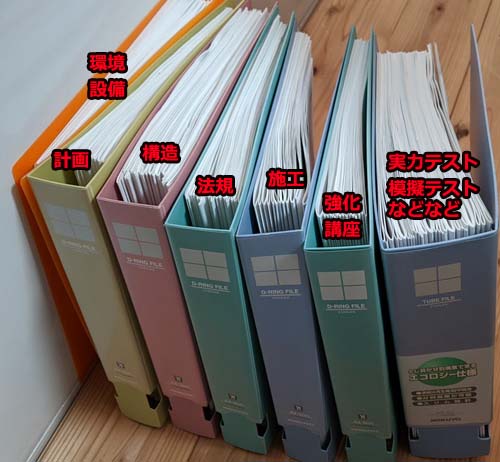

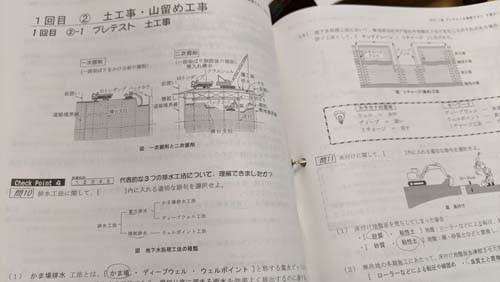

授業で使用する資料・演習テストなどの各科目資料ファイル、

実力テストや模擬テスト類のファイル

宿題たち↓

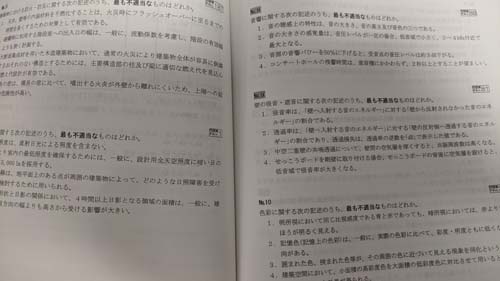

テスト類の中身↓

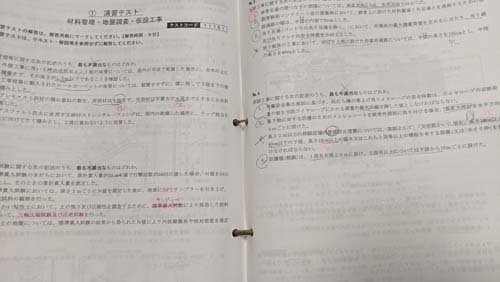

授業中に数分の時間で行う演習テストの中身↓

授業の予習などでも利用するプレテストの中身↓

この他、過去10年分の問題集と歴代の出題ポイントがまとめられたテキスト。

基本的に、この問題集で「法規」に関しては、テキストを使った事も、問題集を解いた事もなく、満点だったというのは、ちょっと自慢です(笑)

学校の授業などで強制的にやらさせる問題、模擬試験などしか法規はやってませんでした。

でもまあ、これまで法規に関しては、1秒も勉強せずとも、30問の試験で24~27点は得点してましたからね。

14年の中で2度くらい法規は21点くらいしか得点できなかった事もありましたが、まあ満点というのは初めての経験でしたし、法規の勉強方法、回答のポイントなど、YouTubeでそのうち発信しようかと考えています(笑)

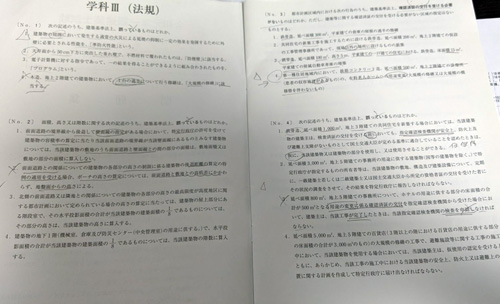

ちょっとここで、本試験の「法規」の僕の実際の本試験問題の中身を大公開します(笑)

まず、表紙をめくるとこんな感じで、1ページに問1、問2という感じで2問出題されて、1問につき、4択で合っている内容の文か、間違っている内容の文かを判断します。

大抵は「誤っているものはどれか?」です。

↑次のページに行ってもこんなかんじですね。

まず、ここまで見て、凄い文字数だという事がお分かりですか?

法規の科目は、30問なのですが、制限時間は1時間45分です。

いいですか?

ということは・・・

1問につき、正誤の判断をする為の制限時間は3.5分という事です。

実際問題は約3分で解かないとダメなんです。

理由は、マークシートを塗りつぶす時間があるから(笑)

つ~か「正誤の判断」ですからね?

問題文を読むのが3分ではないですからね?(笑)

これね~・・

ここが、法規の科目を大の苦手としている人の特徴でもあるのですが、

兎に角時間がないのです(^_^;)

法規の科目は「法令集」の持ち込みが許可されていて、図とか、条文の解説を書き込んだ法令集は、試験前に試験官のチェックタイムに没収されたりします。

たった一つの問題文を、この中から探し出すんですよ?(笑)

3分の中で(笑)

だから、法令集で1問の中の4枝すべてを調べていたら、30問解けません。

ある年の時に、10問解いた時点で残り10分でした・・・とか言ってる人がいましたが、これは笑い事ではなく、本当に終わらないんですよ。法規って。

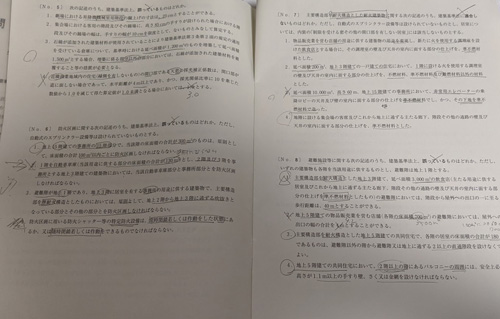

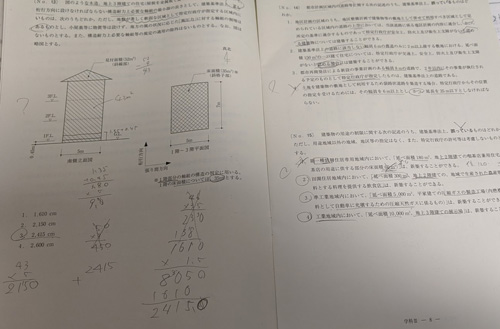

で、途中でいきなりこういった初出題の計算問題が出されると、焦る訳です(笑)↓

1階の桁方向に構造耐力上、必要な壁の長さを求める問題です。

これ、業務ではソフト使ったり、エクセル使ったりしているから、手計算なんてやった記憶がもうなかったけど、とりあえず後回しで飛ばしました(笑)

何故飛ばすか?

自慢じゃないが、僕はこの法規科目は法令集をほとんど見ることなく解答できるため、1時間~1時間15分で30問解けるのです。

20問以降は、建築基準法との関係法令が10問出るのです。

都市計画法とか消防法とかね。

これは大体10問、10分で解けます。

つまり、45~30分、時間が余るのです(笑)

その為、飛ばした問題をゆっくり解いたり、2択で迷っていた問題を見直して、きちんと文章読んで、解答できるのです。

計算問題は、容積率や建蔽率を求める問題、高さ制限を求める問題が出ますが、これも迷うことなく問題で処理できます(笑)

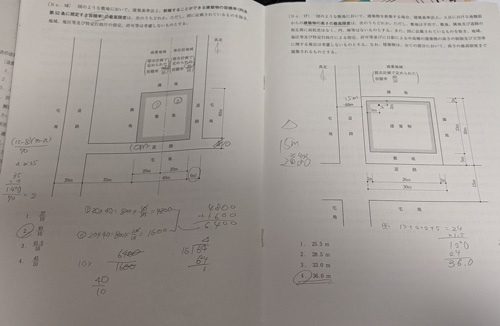

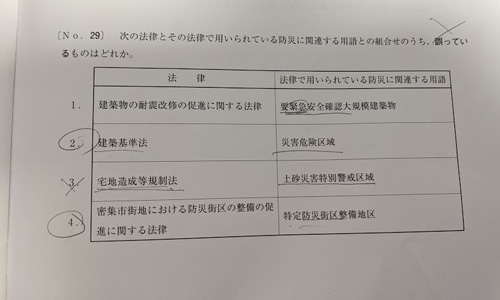

そして、こういった問題が、人によっては30分法令集で探しても問題が解けないという最悪な問題。↓

要は、2番の枝だとすると、「建築基準法」の中に「災害危険区域」という条文があるか?という問題です(笑)

で、誤りの枝なのが、「宅地造成等規制法」の中に「土砂災害特別警戒区域」があるかどうか?

という問題ですが、正しい内容の様なそれらしい感じしますよね?

「土砂災害特別警戒区域」というのは、建築基準法施行令の第80条の3の規定であるのです。

Q1.0住宅粟野の時にも実務で役所と協議をしていましたので、これは「瞬殺問題」でした(笑)

僕は、設計事務所勤務時代に、色んな人の担当する物件の法チェックなども担当していましたので、法令集の中身は結構頭に入っています。

法規って、ゆっくり法令集を調べりゃ誰だって解ける問題が多いのですよ。

たまに、「そんな条文は定められていない」という解答になる問題があるのですが・・・

それって、10時間調べた所で、探し続けたら正解はいつまでたっても調べられないのですよ(笑)

だって、無いものを調べてるんだから。

まあ、とりあえず・・・

試験勉強してきたものたちを眺めていて・・・

よくもまあこんだけの資料のものを約半年でやってきたな・・・

という感じですよね。

改めて結果を描きますと・・・

計画14点/20点中

(6問間違い)

正解率7割

環境19点/20点中

(1問間違い)

正解率9.5割

法規30点/30点中

(満点)

正解率10割

構造25点/30点中

(5問間違い)

正解率8.3割

施工18点/25点中

(7問間違い)

正解率7.2割

合計106点/125点中

基本、国は90点を合格ラインとしている試験なので、106点というのは自分でも驚異的な点数だったなと思っています(笑)

実は、建築士の試験は「足切り点」というものがあり、例えば計画は11点とれなければ、それだけで失格となります。

これが本当に厄介で、この足切りの為に失格となった事が過去に3回くらいあります(笑)

他は点数良くても、ダメなんですね~~。

何か、色々と頑張った思い出に浸ってきましたが・・・

1点、2点で近年不合格となってきた勉強量と、圧倒的に違うし、今まで頑張ってきたと思える「努力」は、自分の限界を全然突破してなかったんだなと思いますよね。

例えば、合格基準点まで5点足りない場合、各教科、1点づつUPすれば、5点になる訳です。

その5点を取る為、僕の場合は1~3点取る為、多くの犠牲を払って勝ち取ったものだという事を再認識しました。

今年は、コロナで大変な時期だと思いますが、こういった時はある意味チャンスだと僕は思います。不謹慎ですが。

試験は、こういったコロナを言い訳にして、勉強せずに、勉強しない為の何かの理由を作って、勝手に自滅していく人たちが多い中、自分だけは本当の努力をすればいいのです。

建築士に限らず、国家試験を受験しようとしている方は、頑張ってください。

今回、何故「法規」に限って色々と書いたかというと・・・

建築士は「法律家」でもあるという持論があるからですね。

ようは、法規の足切り点は16点だけど30問中14問という約半分の問題を正解できないようでは、重大な建築基準法違反を気が付かずにしてしまうわけですよね?

建蔽率オーバーとか、ハウスメーカーのプランナー、たまにやってますからね。

だから、法規って、出来ない人は、建築士になったら危険なので、建築士になる資格が無いと思って、若いころに凄く勉強したんです。

実務でも、結構やっていたので、それが経験にもなったのだと思いますが・・・

計画科目の実例建築とかなんて、正直できたって何の意味も無いと思いますが、実務に係わる所は間違えたらキチンと正解を覚えていないと、ダメって事ですね。